Arrivo ad Auschwitz in un pomeriggio incandescente di luglio dal cielo di lamiera. L'autista mi accompagna lungo una fila ordinata, che è una Babele di voci e di volti. Superato il metal-detector, mi indica l'ingresso del campo e mi dice in un inglese stentato che mi aspetterà nel parcheggio.

Oltre una porta a vetri vedo la scritta di ferro ARBEIT MACHT FREI che sormonta il cancello di Auschwitz e i visitatori che la superano disordinatamente. Esito. La frase urta la mia mente con questo suono duro, metallico. Dice "Il lavoro rende liberi", ma resta un messaggio intraducibile di terrore, di assassinio totale, di assoluta inumanità.

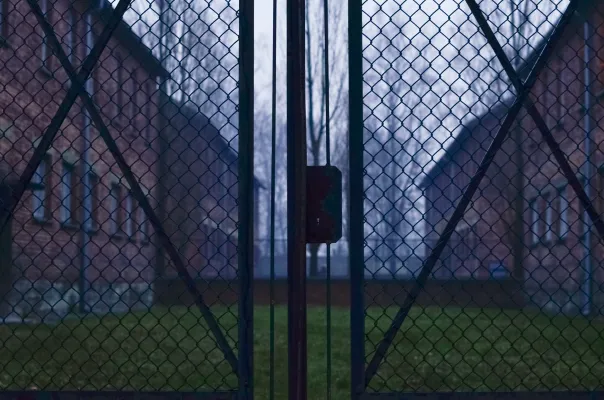

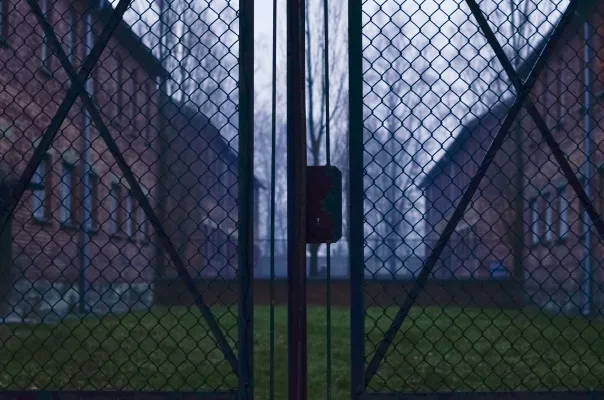

Ho la sensazione di oltrepassare un confine soprannaturale, perché varcato l'ingresso l'aria si fa più calda e inciampo di continuo nel passaggio tra i blocchi di Auschwitz, dissestato e fangoso a causa della pioggia della notte.

Dentro il campo, la verde campagna polacca scompare nell'architettura tetra, rigidamente geometrica, delle baracche in mattoni e del filo spinato che hanno cancellato 1.500.000 di vite umane in soli cinque anni.

La catalogazione dei prigionieri

Un triangolo nero per i rom, un triangolo giallo per gli ebrei, un triangolo rosa per gli omosessuali, uno rosso per i dissidenti. Ecco la tassonomia della distruzione di massa: nel blocco 6 vedo ciò che si sa dai libri di storia, ma l'effetto è differente.

Più di una volta mi accorgo che stringo i denti, che respiro a fatica e che il mio sguardo si defocalizza, come se inconsciamente volessi scappare via, estraniarmi dall'incubo.

Ci sono corridoi lunghissimi tappezzati di foto di prigionieri, con la data d'ingresso al campo e quella di morte. Pochi sono sopravvissuti per più di tre mesi.

Ci sono i muri per la fucilazione, le forche per l'impiccagione, i pali per la tortura. I prigionieri dormivano in gruppi di 200 ammassati sui pagliericci in sale per 40-50 detenuti.

Quelli temporaneamente sani lavoravano o venivano utilizzati dai medici del campo per sperimentazioni chirurgiche e farmacologiche crudeli. Gli altri passavano il setaccio delle camere a gas e dei forni crematori, dove i cadaveri venivano depredati e poi inceneriti.

La fabbrica della morte

Dal 1940 al 1945, la fabbrica della morte ha continuato ad estendersi e a perfezionarsi, sino all'invenzione delle camere a gas, dove l'efficienza nazista poteva meccanicamente cancellare migliaia di uomini, donne e bambini ogni giorno. È ciò che le SS chiamavano "liquidazione" o "pulizia". Quando l'ho letto su un cartello, le lacrime hanno avvolto il mio sguardo in un velo sottile, come a proteggermi dalla nausea, dall'esasperazione e dalla rabbia.

Mi incammino verso il blocco numero 5 sotto una pioggia improvvisa, violenta ed impensabile che comprova il forte senso di irrealtà, di disordine innaturale in cui il lager ancora oggi è immerso.

E penso: sono nato solo 30 anni dopo questo orrore. Trent'anni, un'inezia sulla linea del tempo. Penso: potevano internarmi, affamarmi, umiliarmi, fucilarmi. Se fossi nato allora, mi dico, lo avrebbero certamente fatto, a me e ai miei cari. I nazisti bruciarono nelle piazze i libri di Freud, odiavano la psicanalisi, perseguitarono chiunque vivesse, pensasse, amasse e scrivesse liberamente. Penso: a mio modo, sono un sopravvissuto. E, con me, tutti questi turisti che affollano il campo oggi, con le loro t-shirt inzuppate di pioggia, i bermuda e le bottigliette d'acqua.

Entro nel blocco 5. Non distinguo più la pioggia dal sudore, né intendo sciogliere il dubbio di un'emozione così potente. Non mi accorgo della folla, mi sento in fila con me stesso, mi seguo per non perdermi nell'angoscia e nel pianto. Leggo i cartelli in inglese, l'impegno della traduzione mi distrae parzialmente dal dolore.

Ma ecco, c'è questa sala percorsa da una vetrina di dieci metri. Ci guardo dentro: c'è un mare di capelli. Leggo: 7000 chili di capelli. Potrebbero appartenere a 40000 persone. Leggo. Li vendevano alle fabbriche tessili, dopo aver tosato i corpi usciti dalle camere a gas.

Guardo, cammino e guardo. Non è possibile, eppure è così. Quintali di capelli sottratti a cadaveri esangui per farne mercimonio: coperte, tovagliati, parrucche. Non si può descrivere un simile orrore, a meno di vederlo personalmente.

I selfie ad Auschwitz

Un grido interrompe le mie riflessioni. "NO PHOTO!". Mi guardo intorno e mi accorgo di un tizio che punta uno smartphone sulle matasse di capelli. Ripone con riluttanza il telefono senza scusarsi e si allontana con sufficienza. Così mi accorgo che, malgrado in ogni baracca sia affisso il divieto fotografico, decine di turisti contravvengono sistematicamente e si aggirano indisturbati nelle sale in un selfie morboso, continuo e inarrestabile.

Al lutto per le vittime del campo, si aggiunge lo sconcerto per questa gente che fotografa senza rispetto ogni dettaglio, che se ne infischia dei cartelli e del richiamo delle guide.

Nella sala dove sono accatastate a migliaia le scarpe degli ebrei uccisi, ritrovo il turista ammonito, che sta facendo un selfie e tanti altri lo imitano.

Catturano nei loro telefoni queste immagini brutali, lo fanno senza ritegno. I cumuli di occhiali, le stoviglie degli uccisi, le spazzole, i pennelli da barba e i vestiti dei bambini. E mi chiedo perché. Mi domando come si possa essere così apertamente incivili proprio in un luogo come questo; come si possa stare in un luogo conservato come monito all'insensibilità umana con lo smartphone in mano, come fosse un parco naturale o un concerto.

O forse il cellulare è diventato ormai uno scudo per le emozioni? Lo si sfodera a cena quando non si hanno argomenti, lo si blandisce nei momenti di imbarazzo, lo si frappone tra sé e la realtà come un filtro per evitare di pensare e per delegare alla protesi elettronica l'elaborazione di input dolorosi e complessi. Forse è così. Ma mi colpisce il fatto che quelli che fotografano non si soffermano sulle note illustrative e storiche, né hanno guide su cui leggere la spiegazione di quanto vedono: fanno semplicemente click e cambiano sala. E questo mi inquieta terribilmente.

Il confine tra civiltà e follia

I forzati del selfie non si fermano neppure nelle camere a gas. Qui in 20 minuti morivano 250 persone ingannate con la promessa di una doccia. Qui i forni crematori incenerivano 350 corpi al giorno. Ci sono graffi sulle pareti, si vedono le finte docce in cui le SS gettavano i granuli del veleno letale, lo Ziklon B. Anche qui molti turisti arrivano, puntano l'occhio elettronico del telefono, scattano e passano oltre.

Eppure questo luogo è intriso di sofferenza, di ingiustizia, di morte quanto è colmo di insegnamenti cruciali sul labile confine tra la civiltà e la follia. Questo confine riguarda la capacità umana del rispetto, perché è dalla mancanza di rispetto per l'integrità e per la dignità delle differenze tra le persone e tra i popoli che, da sempre, scaturiscono i crimini contro l'umanità.

Ma come spiegarlo a questa gente che oltraggia la memoria, che profana con naturalezza disarmante la tomba di un milione e mezzo di persone?

Fuori vedo una donna con gli occhi gonfi di lacrime. Fissa la canna fumaria dei forni che si staglia nel cielo di nuovo torrido. Stringe i pugni. Forse prega. Guardo con lei, con gli occhi della mente, la colonna di fumo nero che si innalzava dal campo. Dicono che si vedesse a chilometri di distanza, che l'odore dei corpi carbonizzati si spandeva ovunque e che fosse insopportabile.

I nostri sguardi umidi di commozione s’incrociano per un istante, si riconoscono nella pietà e nella compassione. Come noi, tanti altri sanno e sapranno comprendere, rispettare e testimoniare Auschwitz, le sue vittime, la sua storia.

Il nostro incontro è un sollievo, mentre a pochi metri da noi una coppia sta facendo l'ennesimo agghiacciante selfie con il filo spinato e le baracche di mattoni sullo sfondo.